Contents

- 1 WHO WHAT HOW マーケティング戦略フレームワークとは?

- 2 WHO要素:戦略的ターゲットSTとコアターゲットCTの効果的な定め方

- 3 WHAT要素:価値提案の明確化と実装

- 4 HOW要素:マーケティング戦略の実装

- 5 MyMarketerで実現する「勝てる市場」の割り出しとWHO WHAT HOW戦略

- 6 WHO WHAT HOWフレームワークについてのよくある質問

- 7 結論:WHO WHAT HOW戦略の成功のために

WHO WHAT HOW マーケティング戦略フレームワークとは?

WHO WHAT HOW を用いたマーケティング戦略フレームワークは、効果的なマーケティング戦略を構築するための体系的なアプローチで、株式会社刀の森岡毅氏も著書『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方』などで紹介している通り、このフレームワークはシンプルな3つの要素を検討していくことで強力なマーケティング戦略を作成することができます。

- WHO(誰に) – ターゲットとなる顧客は誰か

- WHAT(何を) – その顧客に提供する本質的な価値は何か

- HOW(どのように) – その価値をどのように届けるか

このフレームワークの強みは、マーケティング戦略の各要素を論理的に接続し、一貫性のあるアプローチを構築できる点にあります。

またマーケティング戦略はリソースが限られている企業にとっては特に重要で、戦略をもって実行に移すか否かで時間・成果・費用など大きく差をつけることができます。

本記事では他のサイトなどでは紹介されない実務上の落とし穴や検討ポイントなど、より深掘った内容をご紹介いたします。

WHO WHAT HOWを定める理由

WHO WHAT HOWフレームワークを定める根本的な理由は、限られたリソース(資金・人材・時間)を最適に配分し、最大の効果を得るためです。

森岡毅氏が強調するように、マーケティング戦略とは「選択と集中」の作業にほかなりません。

具体的な理由は以下の通りです。

- 方向性の明確化

- 組織全体が同じ方向を向くための共通言語と指針を提供します。

- リソースの最適配分

- 限られたリソースを最も効果的な領域に集中させることができます。

- 一貫性の確保

- すべてのマーケティング活動が一貫したメッセージを伝えるよう整合性を保ちます。

- 効率的な意思決定

- 「これは我々のWHO / WHAT / HOWに合致するか?」という問いかけで、素早く判断できます。

実践的なWHO WHAT HOW実装のポイント 〜宝探しをイメージする〜

WHO WHAT HOWフレームワークを効果的に実装するために、以下のようなステップを踏んでいます。

自社が置かれる市場環境の把握をせずにWHOを定めてしまうとマーケティングフレームワークとしての威力も半減してしまいます。

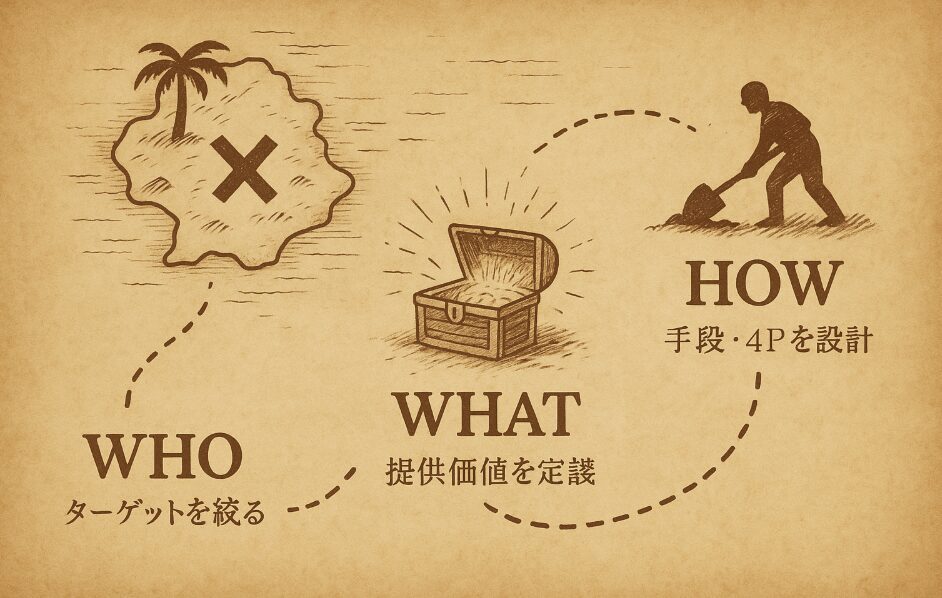

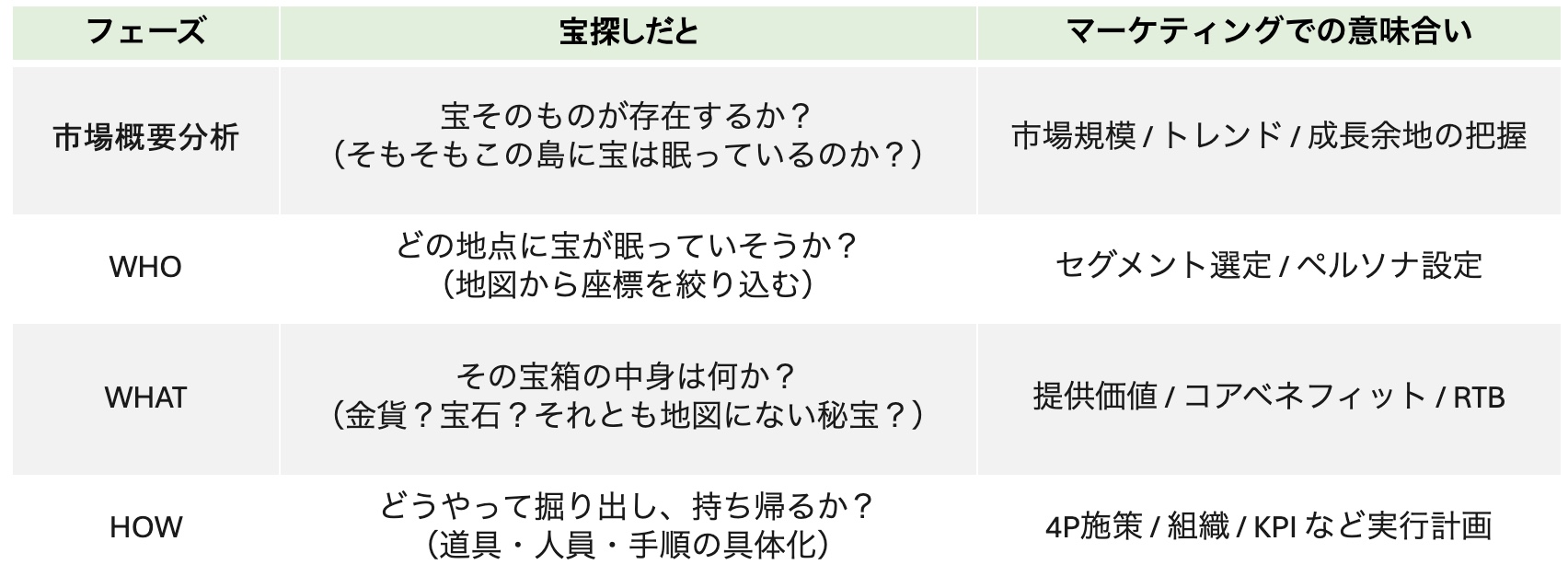

WHO→WHAT→HOW のフレームワークをより簡単にご理解いただけるよう「宝探し」に例えて説明します。

① 市場概要分析「そもそもその島に宝が埋まっているか」を調べる作業。

② WHOは「島のどの地点に宝がありそうか」を地図と手掛かりで絞り込むこと。

③ WHATは「その宝箱の中にどんな宝が入っているのか――金貨か、宝石か、あるいは設計図か――を見極めること」。ここで宝の“価値”を定義します。

④ HOWは「実際に宝を掘り出し、運び出すための具体的な道具や人員配置、工程を決めること」です。

宝の場所(WHO)・宝の中身(WHAT)・取り出し方(HOW)を順番に明確にすることで、ムダな穴掘りを避け、最短距離で宝を手に入れられる――これがこのフレームの本質です。

改めてマーケティングフレームワークで考えると以下のような流れになります。

- 市場分析と3C分析

- まず「勝てる市場」を特定するために、市場環境の整理と3C分析(Customer、Company、Competitor)を実施します。

- ハイグラウンド特定

- 競合が簡単に真似できず、顧客が求め、自社の強みを活かせる「ハイグラウンド」を見つけ出します。

- WHO→WHAT→HOWの順で戦略構築

- ターゲット→価値→実現手段の論理的順序で戦略を組み立てます。

- マーケティングコンセプト統合

- 最終的に一貫性のあるマーケティングコンセプトとして統合します。

森岡毅氏の「経営とマーケティングは地続き」という考え方と同様に、MyMarketerではマーケティング戦略を単なる施策ではなく、ビジネス全体の方向性を決める重要な戦略として位置づけています。

3C分析の詳細については以下の記事を参考にしてください。

WHO要素:戦略的ターゲットSTとコアターゲットCTの効果的な定め方

戦略的ターゲット(ST)とコアターゲット(CT)

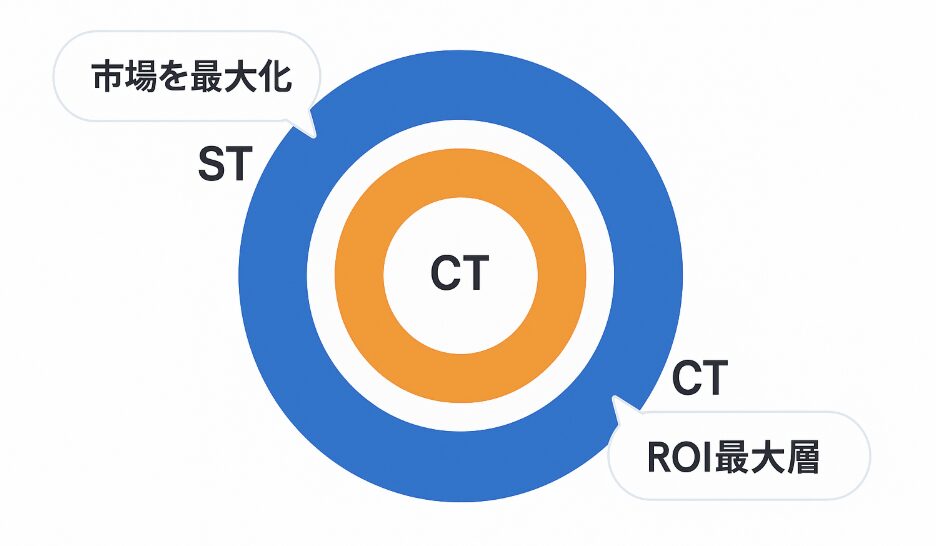

WHOでは、マーケティングリソースを投下すべき対象を明確に定義するのですが、ここでは2つの重要な概念があります。

- 戦略的ターゲット(Strategic Target)(ST)

- ブランドが狙うべき最も大きな括りのターゲット層です。中長期的なマーケティング戦略に適応可能な、できるだけ広い範囲で設定します。

- コアターゲット(Core Target)(CT)

- 戦略的ターゲットの中から、さらにマーケティング予算を集中投下する具体的なターゲット層です。ROI(投資対効果)の効率が最も高いと思われる層を特定します。

ST(戦略的ターゲット)の設定における重要なポイント

過度な絞り込みを避け最大公約数的な設定を心がける

最近某ビジネス系出資番組などを見ていると「御社の差別化要素はなんですか?」のような質問が当たり前のようにされています。この質問が当たり前のようにされる背景として

「差別化されていないと売れない」

という認識が当たり前になっているように思います。

しかしながら、自分が生活しているときに「この商品はここが違うから買った!」などと明確な違いを求めて購入することはあるでしょうか?おそらくほとんどの場合ないと思われます。

このように「とにかく差別化」そしてそのために「ターゲットはできるだけ小さく絞り込むことが重要」と言われることが多いですが、私は無意味な絞り込みは推奨しません。

これはブランドの購買可能性を狭めるためです。まずはできるだけ大きな括りを設定することが重要です。

例えば、英会話サービスの場合、「海外留学を目指す20代女性」などという狭い設定ではなく、「仕事で英語を使いたいと思っている層」というより広い設定を私としては推奨します。

20代という括りの設定は一見効果的にも見えますが、ターゲット選択の早期から設定してしまうとそれ以外の顧客を取り逃がす可能性が高くなります。

20代に絞ることで、それが選ばれる理由となり合計の売上が伸びるのであれば良いですが、20代だから行きたくなるコンセプトなどは私が支援してきた事例の中では少ない場合が多い印象です。

より大きな市場を捉えるために

刀の森岡氏の著書「確率思考の戦略論」では売上=市場×認知×配荷×プレファレンス×客単価であると書かれてるように、WHOの設定は大きな市場を決める一因となります。

(正確にはWHO以外でも市場を決める要素はあります)

例えば、市場サイズが100の中で10%のシェアを獲得できれば10の成果を得られます。

ここで最初から市場サイズを20のサイズで規定してしまうと50%のシェアを獲得できたとしても10の成果しか得られません。

ちなみにですが、シェア50%を超えると十分市場のリーダーになり得るサイズになっていることが多いです。

シェアからおおよその自社の順位を割り出す計算方法や、順位によって戦い方を変えるランチェスター戦略の解説はまた記事を追記しようと思います。

私が以前お手伝いさせていただいた事例でお肉を売るビジネスを全国展開されているお客様のブランド改善支援をした際の話です。

当初はお肉を売るための訴求の多くはBBQを連想するものでした。

しかし市場の調査を進める中でBBQは年に1〜2回行う人が多く、市場としては大きくないものでした。

そこで月に平均1回以上選択されることが多い焼肉を軸にしていく提案をし、日常生活で想起の回数が多いターゲットに軸を置くことで購買回数を高めるブランドにしていくことができました。

長期的視点で考える

STは中長期的なマーケティング戦略に適応可能なターゲット層である必要があります。

短期的なトレンドに左右されないよう注意しましょう。

例えば、一時的なブームに乗った「40代の副業トレーダー」ではなく、より持続的な「資産形成に関心を持つ30-50代」のような設定が適切です。

もちろん一時期のタピオカブームのように小資本で立ち上げ早々に利益を回収したのちに撤退を図るような手法を取る場合には短期でもよい場合があります。

ST(戦略的ターゲット)を決めたらより優先的にリソースをを投下していくべきCT(コアターゲット)を決めていきます。

CT(コアターゲット)の設定における重要なポイント

改めてにはなりますが、CT(コアターゲット)とは戦略的ターゲットの中から、さらにマーケティング予算を集中投下する具体的なターゲット層です。ROI(投資対効果)の効率が最も高いと思われる層を特定します。

CTの設定はペルソナの設定や差別化と勘違いされることが多いですが、明確に異なります。

マーケティングを実施していく際には予算や人員配置などのリソースがあり、そのリソースを使って売り上げを上げていくことになります。その際、必然的にどこからお金を使っていくかということも決めなくてはいけなくなります。

そこで必要になってくるのがCT(コアターゲット)です。

ROIの効率を最優先する

CTはROIの効率が最も高いと思われる層を狙います。

6つの要素(ペネトレーション、ロイヤリティ、コンサンプション、システム、パーチェスサイクル、ブランドスイッチ)を考慮して選定します。

- ペネトレーション

- 世帯浸透率を増やせるグループ

- ロイヤリティ

- ブランドのSOR(Share of Requirements)を伸ばせるグループ

- コンサンプション

- 1回あたりの消費量を増やせるグループ

- システム

- 商品の種類を増やせるグループ

- パーチェスサイクル

- 購入頻度を上げることができるグループ

- ブランドスイッチ

- 競合ブランドから切り替えの可能性があるグループ

私が数多くの企業支援を行ってきた経験から、特に大きな伸び代があるのは「ペネトレーション」要素です。

また、購買により近い顧客層はCTに設定することで効率的なマーケティング活動が実現できます。

例えば、「興味はあるが価格で躊躇している層」や「情報収集段階にある顧客」などは、適切なマーケティングアプローチによって短期間で顧客化できる可能性が高いのです。

実務的な観点での設定も見逃せません。以下の要素も先ほどの6つの要素と一緒に検討したいポイントになります。

顕在層または準顕在層を意識する

購買の可能性が高いため、すでにニーズを自覚している層を優先しましょう。

また自社のカテゴリーを広げるために有利なHOWからCTを導くのも良い方法です。

すでに過去購買してくれた顧客リストを持っている場合はそのリストを元にMeta広告などプロモーションがある程度決まっているジャンルなどでは、リーチのしやすさからデモグラフィックによるCT設定も有効になります。

特にマーケティング戦略実施初期の場合は、短期的に反応を得られるターゲットを狙いにいくことが効果的になります。

私の経験上、実際の現場でマーケティングを実施していく場合、反応が長期にわたって得られないとプロジェクトの進行が止まってしまったり、チームの士気に関わってくることがあるからです。

まずは小さくても反応が見えやすい顕在層を狙いにいくことが筋の良い選択となる場合があります。

余談になりますが、HOWからWHOを決めていく手法も場合によってはアリです。現実的に効率的に見込み客にリーチできる手法が決まっている業種などの場合は、HOWが最大限発揮できるWHOを狙いにいくことも十分考えられます。

あくまでもWHO WHAT HOWの組み合わせで最大限パワーを発揮できるものを選択することが望ましいと言えます。

CT数はおおよそ2つ程度に制限する

同時に狙うCTは1つの戦略に対して多くても2つまでにした方が良い場合が多いです。

それ以上多くなりそうな場合は、情緒的価値を切り口に設定してまとめることを推奨します。

例えば、「若年層の初心者」と「中高年の初心者」という2つのCTがある場合、「不安を感じながらも新しい一歩を踏み出したい人」という情緒的価値でまとめることができます。

ここまでSTとCTを設定する際のポイントについて述べてきました。

しかし、ここだけの内容では洗練された設定はできません。精度の高いSTとCTを設定するためにはWHOへの理解が必須だからです。

次の章ではWHOを決めるにあたって重要な手法について解説します。

WHOの解像度をあげるための手法

森岡毅氏も述べるように、WHO設定はマーケティング戦略の成否を左右する最も重要なステップの一つです。

”誰”が定まらないまま決める戦略は強力なWHAT(本質的価値)を導くことができず、破綻する可能性が高くなります。WHOがうまく定まらないと感じる原因のほとんどはWHOの解像度の不足から起こります。

この人はこんなことに悩んでいて(後述しますが、悩んでいると感じていないことすらある)、こんな生活をしている。あるシーンではこんな気持ちになり、別のシーンでは違うことを考えている。など個別具体的に気持ちがわかるようになるまで理解しないと、正確なWHOは導き出せません。

それでは具体的にどうすれば顧客解像度を高められるのでしょうか?

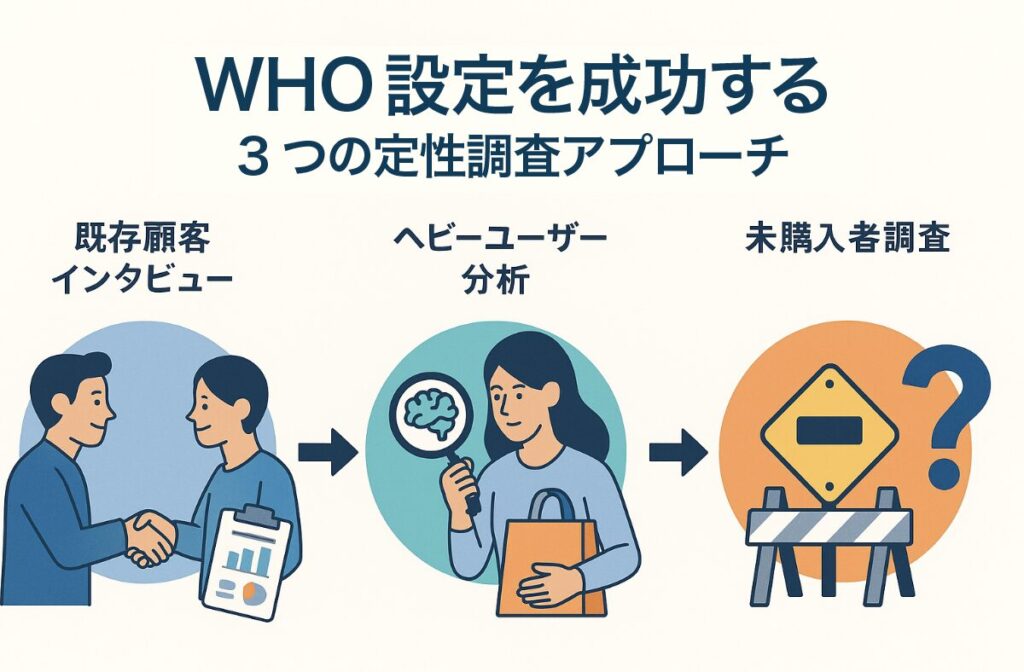

効果的なWHO設定の前提として、3C分析における徹底的な定性調査が不可欠です。

特にCustomer(顧客)分析においては、量的データだけでなく、質的な理解が重要です。

MyMarketerでは、WHOを決める前に以下の定性調査を実施することを推奨しています。

- 既存顧客インタビュー

- すでに自社製品・サービスを購入した顧客に、購入に至った経緯や理由を詳しく聞き取ります。「なぜ他社ではなく自社を選んだのか」という差別化ポイントを把握できます。

- 類似カテゴリーのヘビーユーザー分析

- 関連製品・サービスを頻繁に利用するユーザーの動機や考え方を探ります。「何がその人を購買に突き動かしているのか」を理解することで、潜在的なCTの特性を把握できます。

- 未購入者調査

- まだ自社商品を購入していない層に話を聞き、購買に至らない理由や障壁を特定します。実は最も伸び代が大きいのはこの未顧客層です。ここが売上を伸ばす余地になっていることが多いのです。

インタビューが難しい場合は、MyMarketer(マイマーケター)の定性調査機能が非常に便利です。

自社に最適な仮想ペルソナにインタビューを行い、深いインサイトを得ることができます。

実際のユーザーインタビューに近い洞察を短時間で獲得できる点が大きなメリットです。

さらにはペルソナとのインタビューの中で言語化されなかったことに対しても言葉の裏に潜む本音(インサイト)まで自動で分析し提案してくれる機能もついています。

正直な話、自分で制作したプロダクトではあるものの、MyMarketer(マイマーケター)がないと仕事を進められないくらいになってしまいました(汗)これまで何ヶ月もかかっていた戦略立案が1日あれば終わるのは本当に助かっています。

インサイトの種類とCTへの適用

インサイトとは「消費者が今まで気がつかなかった事実」を指します。

インサイトはSTとCTどちらに対して検討していくか分けて考えることが重要です。

STに対して検討する際は、ブランド戦略としてのインサイトになります。CTに対して付与する際は、個別具体的な施策に対してのインサイトということになります。

インサイトの見つけ方とCTへの付与

効果的なインサイトを発見し、CTに付与するためのステップは以下の通りです。

- 言動のギャップを探る

- 顧客が言っていることと実際の行動のギャップから、潜在的なインサイトを見つけ出します。例えば「健康に気をつけたい」と言いながら、実際は忙しさを理由に運動を避けるギャップなど。

- 最重要な瞬間を考える

- 商品・サービスのベネフィットが最も重要になる瞬間を特定します。例えば、葬儀サービスなら「大切な人を失った直後の混乱した状態」など。

- CTの特性に合わせたインサイト選択

- CTの心理的・行動的特性に最も響くインサイトタイプを選びます。例えば、合理的判断を重視するCTにはマインド・オープニング・インサイトが、感情的な要素を重視するCTにはハート・オープニング・インサイトが効果的です。

- 実体験に基づく表現

- インサイトは抽象的な概念ではなく、CTの実体験に基づいた具体的な表現にします。「〜と感じる」「〜で悩んでいる」など、CTが自分事として感じられる表現が重要です。

インサイトとインサイトでないものの見分け方

インサイトという言葉も広がり、多くの人がインサイトの話をする機会も増えたように思えます。

しかしながらインサイトの発見は非常に困難で、世の中に出ているインサイトと呼ばれているものの9割は偽インサイトなのではないかと思います。

インサイトというのは生活者が言葉にできない感情です。

言葉にできない理由は自分でも気がついていないからかもしれませんし、感じたことはあっても無意識に蓋をしてしまっているからかもしれません。

例えば「きれいになりたいと思ってるけど、時間がないからできないと思っている」などはインサイトにはならない浅い感情です。もっとより深く、より人の生活を理解していくことで本当のインサイトにたどり着くことができます。

一例として子供の習い事を検討する親のインサイトを挙げたいと思います。

表のインタビューなどでは「子供が将来困らないように」などのような言葉が出てくるでしょう。しかしインタビュアーにも言えない心の奥底に渦巻く本当の感情は、

「自分ができなかったことを子供にはできるようになってもらって自分の人生を成功したといえるようにしたい」

というような自分の人生の二周目を子供に背負わせたいという気持ち。さらには、

「みんなで仲良くするのが1番だけど、そうと言っても自分の子供が他のお家の子供より優れていると思いたいし、優れるためには習い事は必要だ。」

など、他人にそのまま伝えると友達がいなくなってしまうような感情をインサイトと言います。

また、インサイトが発見できたからといってそれをもとに戦略を組むのは危険です。

なぜならインサイトでも使えないインサイトも存在するためです。

使えないインサイトとは、確かに人の気持ちの深い部分に辿り着いているものの自社の現状に沿わないものや、市場に合わないなどの制約で売上を最大化するものではないインサイトのことを指します。

またインサイトではあるものの、それを生活者に提示したところで自社が有利になるわけでもなく、購買行動にもつながらないなどの場合もあります。

WHAT要素:価値提案の明確化と実装

ブランドの本質的価値の定義

WHATは、ブランドが提供する本質的な価値です。

これは単なるキャッチコピーや製品特徴ではなく、顧客にとっての本質的な価値を表現したものです。

マーケティング戦略の核心部分であり、森岡毅氏が「戦略の要」と表現するように、すべてのマーケティング活動はここから派生します。

効果的なWHAT設定の重要ポイントを詳しく見ていきましょう。

1. 長期的なブランドプレファレンスを伸ばす強く大きい価値であること

WHATは短期的な売上向上だけでなく、長期的なブランド選好(プレファレンス)を高める価値であるべきです。一時的なトレンドや機能的優位性は模倣されやすく、長期的な差別化要因にはなりません。

例えば、パタゴニアの「環境に配慮したアウトドアライフスタイルの提供」というWHATは、一時的な製品特徴ではなく、企業理念に根ざした長期的な価値提案となっています。この価値は20年以上にわたって一貫しており、ブランドの強固なファン層を形成する基盤となっています。

長期的な価値を設定する際のポイント:

- 時代を超える普遍的な価値を探る

- 人間の基本的な欲求や感情に基づいた価値(安心感、自己表現、所属感など)は時代を超えて普遍的です。

- 社会の長期的トレンドと結びつける

- 持続可能性、健康志向、デジタル化など、一過性でない社会変化と結びついた価値を考えましょう。

- 自社の強みと結びつける

- 自社のDNAや強みに根ざした価値は、競合が簡単に模倣できず、長期的に維持できます。

森岡毅氏はUSJの改革において、「世界最高のエンターテイメントのセレクトショップ」というWHATを設定しました。これは短期的な集客戦略ではなく、ブランドの長期的な方向性を示す羅針盤となり、5年以上にわたる持続的成長の基盤となりました。

2. 単なる機能的便益ではなく、感情・感覚に訴求する価値を重視すること

WHATが単に機能的便益(早い、安い、便利など)に留まると、競合との差別化が難しく、価格競争に陥りやすくなります。本当に強いWHATは、機能的便益に加えて、感情的・感覚的な価値を含んでいます。

森岡毅氏は「感情に訴えかけない機能的便益だけのブランドは、長期的な選好を獲得できない」と指摘しています。

人間の購買決定プロセスは、論理的思考(システム2)よりも、感情的・直感的な判断(システム1)に大きく影響されるためです。

感情的価値を含むWHAT設定の例:

- AppleのWHATは単に「高性能なコンピュータ」ではなく、「創造性を解き放つテクノロジー」という感情的価値を含んでいます。

- Harley-Davidsonは「バイク」ではなく「自由と反骨精神の象徴」という感情的価値を提供しています。

- 高級腕時計ブランドは「時間を正確に知るツール」ではなく「世代を超えて受け継がれる価値と物語」を提供しています。

感情・感覚に訴求する価値を見つけるプロセス:

- 顧客の深層心理を探る

- 製品・サービスの使用を通じて顧客が本当に得たいものは何か?それはステータス、安心感、所属感などの感情的ニーズかもしれません。

- 象徴的な意味を考える

- あなたの製品・サービスが顧客の生活や自己認識においてどのような象徴的な意味を持ちうるかを考えます。

- ブランドストーリーと結びつける

- 感情的価値は、強力なブランドストーリーと結びつくことでより強固になります。

3. 複数の便益ではなく、1つの大きなベネフィットに絞ること

多くの企業は「我々の製品は品質が良く、安く、便利で、環境にも優しい」といった複数の便益を並べがちですが、これでは顧客の記憶に残りません。

森岡毅氏が提唱するように、最も強力なWHATは「1つの大きな便益」に絞り込まれています。

人間の脳は複数の情報を同時に処理するのが苦手で、特に購買判断という複雑なプロセスにおいては、シンプルな情報が記憶に残りやすいのです。複数の便益が混在すると、どれも中途半端な印象しか残りません。

1つに絞るというのは、他の便益を無視するということではなく、最も重要な核となる便益を前面に出し、他の便益はそれを補強する形で位置づけるということです。

便益を1つに絞る具体的なプロセス:

- 可能な便益を列挙する

- まずは思いつく限りの便益を全て挙げてみましょう。

- 便益の優先順位付け

- それぞれの便益について、顧客にとっての重要度と競合との差別化度を評価します。

- 統合できる便益をグループ化

- 似た便益や相互補完的な便益をグループ化します。

- 核となる1つの大きな便益を選定

- 最も顧客価値が高く、競合と差別化できる便益を選びます。

- 表現を洗練させる

- 選んだ便益を簡潔で力強い言葉にします。

例えば、ボルボ自動車は「高品質」「先進技術」「快適性」「燃費」などの便益を持っていますが、長年「安全性」という1つの大きな便益に焦点を当ててきました。これにより「安全ならボルボ」という明確な連想を消費者の中に作り上げることに成功しています。

4. 「モノ」ではなく、ユーザーが得られる体験・状態・変化として表現すること

効果的なWHATは「何を売るか」ではなく「顧客がどのような状態になれるか」を表現します。つまり、製品やサービスの特徴ではなく、それによって顧客が得られる体験、到達できる状態、または経験できる変化に焦点を当てます。

森岡毅氏が指摘するように、「お客様が買うのは製品ではなく、製品がもたらす状態変化」です。例えば、人々はドリルが欲しいのではなく、壁に穴を開けたいのです。

さらに言えば、壁に穴を開けることさえ目的ではなく、その先にある「飾りつけられた美しい部屋での満足感」を求めているのかもしれません。

体験・状態・変化として表現する方法:

- 「〜できる」「〜になれる」という形式で考える

- 例えば「高性能スマートフォン」ではなく「どこでも創造性を発揮できる」というように。

- Before/After分析を行う

- 製品・サービス使用前と使用後で、顧客の状態がどう変わるかを詳細に分析します。物理的な変化だけでなく、感情や社会的立場の変化も重要です。

- 顧客が憧れる理想像から逆算する

- 顧客が理想とする自己像や生活は何か?あなたの製品・サービスはその実現にどう貢献するか?

例えば、フィットネスジムの場合:

- 弱いWHAT:「最新設備を備えたジム」(モノの特徴)

- 強いWHAT:「自信に満ちた新しい自分になれる」(状態・変化)

化粧品ブランドの場合:

- 弱いWHAT:「高品質成分配合の化粧品」(モノの特徴)

- 強いWHAT:「毎日の自分に誇りを持てる美しさ」(状態・感情)

WHATの言葉を徹底的に絞り込む重要性

WHATの言葉選びは、マーケティング戦略の成否を左右する極めて重要な作業です。

森岡毅氏は「言葉の選択一つで結果が大きく変わる」と述べており、多くのプロジェクトでWHATの表現に何週間もかけることがあります。

この言葉の絞り込みは、単なる美学的な作業ではなく、極めて実務的な重要性を持っています。

ベネフィットの混在を防ぐ

複数のベネフィットが混在したWHATは、消費者の理解と記憶を分散させ、メッセージの訴求力を弱めます。「安全で、便利で、経済的で、環境にも優しい」というメッセージは、消費者の脳内で曖昧な印象しか残しません。

消費者心理学の研究によれば、人間の脳は複数の情報を同時に処理するのが苦手で、購買判断においては「選択の過負荷」という現象が起きます。

選択肢や情報が多すぎると、人は決断を先延ばしにしたり、全く選択しなかったりする傾向があるのです。

森岡毅氏がP&Gで手がけた「ファブリーズ」では、当初「除菌」「消臭」「防臭」という3つの便益を伝えていましたが、消費者調査で反応が鈍いことが判明しました。

そこで「消臭」の1点に絞り込み、「あらゆるニオイを消し去る」というシンプルなメッセージに変更したところ、認知度と売上が大幅に向上しました。

リソースの選択と集中を明確にする

WHATが曖昧だと、どの領域にリソースを集中すべきかの判断基準がなくなります。

これは特に中小企業など、リソースが限られた組織にとって致命的です。

例えば、「最高品質と最安価格を両立する」というWHATを掲げると、品質向上と価格低減という相反する目標に向けてリソースが分散し、結果的にどちらも中途半端になる恐れがあります。

森岡毅氏が手がけたプロジェクトでは、WHATを明確にすることで、それに関連しない活動への投資を大胆に削減し、効果的なリソース配分を実現しています。

USJの事例では、「世界最高のエンターテイメントのセレクトショップ」というWHATに基づき、エンターテイメント性が低いアトラクションへの投資を中止し、より訴求力の高いアトラクションに集中投資することで、限られた予算でも大きな成果をあげることに成功しました。

組織全体の方向性の統一

簡潔で明確なWHATは、組織全体が同じ方向を向くための共通言語となります。

製品開発、マーケティング、営業、顧客サービスなど、すべての部門が同じWHATに向かって活動することで、一貫したブランド体験を顧客に提供できます。

「○○だから△△になれる」といった因果関係が明確な表現にすることで、社内の誰もが自分の業務がどのようにWHATの実現に貢献するかを理解できます。これにより、部門間の壁を超えた協力が促進されます。

例えば、アマゾンの「地球上で最も顧客中心の企業になる」というWHATは、すべての意思決定の判断基準となっており、新しいサービスや機能の開発時に「これは本当に顧客中心か?」と問いかけることで、組織の方向性を一貫させています。

顧客の記憶に残りやすくする

簡潔で力強い表現は、顧客の記憶に残りやすくなります。

森岡毅氏は「脳内記号」という概念を用いて、消費者の脳内に簡潔で鮮明なイメージを作ることの重要性を説いています。

人間の記憶は連想によって形成されるため、ブランドと特定の価値や感情を強く結びつけることが重要です。例えば「ボルボ=安全」「アップル=創造性」のような連想が形成されると、その領域で選択肢を考える際に自然とそのブランドが想起されるようになります。

「アサヒスーパードライ」の「辛口」のように、一言で商品の本質を表す表現が理想的です。この「辛口」というシンプルな言葉は、ビールの味わいを表すだけでなく、当時の新しい時代の空気感(バブル期の力強さや切れ味の良さ)も象徴していました。

- 初期案の創出

- 各種ブレインストーミング手法を用いて、可能な限り多くの表現案を出します。この段階では質より量を重視します。

- 評価フレームワーク

- 各案を「情緒的価値の有無」「一つの便益に集約されているか」「競合と差別化できるか」「長期的に持続可能か」などの基準で評価します。

- 顧客テスト

- 絞り込まれた案について、ターゲット顧客の反応をテストします。このとき「理解度」だけでなく「共感度」「記憶度」も測定します。

- 反復と洗練

- テスト結果を踏まえて表現をさらに磨き上げます。時には全く新しい表現に挑戦することも重要です。

WHATの言葉選びは一度で完成するものではなく、市場の反応を見ながら継続的に磨き上げていくものです。

成功した多くのブランドは、核となる価値は変えずに、時代に合わせて表現を進化させています。

森岡毅氏も「最初から完璧なWHATを作る必要はない」と述べており、「まずは80点のWHATでスタートし、市場の反応を見ながら90点、95点へと高めていく」アプローチを推奨しています。

ブランドイメージの確立とWHATの関係性

WHATを設定する際には、『マーケティング22の法則: 売れるもマーケ 当たるもマーケ』で紹介されているように、自社ブランドがどのようなイメージを確立したいのかを明確にすることが重要です。

ブランドイメージとWHATは密接に関連しており、長期的なブランド構築の基盤となります。

ブランドイメージを確立する際の重要ポイント:

- 一貫性の維持

- 森岡毅氏も強調するように、一貫したブランドイメージの構築には時間がかかります。WHATを頻繁に変更することは避け、長期的な視点で一貫性を保つことが重要です。

- 感情的なつながりの構築

- 機能的な価値だけでなく、顧客との感情的なつながりを構築するWHATを設定することで、差別化されたブランドイメージを確立できます。例えばアップルの「Think Different」は、単なる製品機能ではなく、ユーザーのアイデンティティや価値観に訴えかけています。

- 競合との差別化

- 競合ブランドとは明確に差別化されたイメージを構築することが重要です。「競合が所有していない領域」を特定し、そこに自社ブランドのイメージを確立します。

- ブランドパーソナリティの定義

- ブランドを「人」に例えるとどのような性格を持つのかを定義することで、より具体的なイメージを構築できます。例えば「信頼できる専門家」「革新的な冒険家」「親しみやすい友人」など。

MyMarketerでは、WHATを通じたブランドイメージ構築を以下のステップでサポートしています。

ブランドイメージ構築の4ステップ

- 現在のブランド認知調査

- 現時点でのブランドイメージを把握します。

- 目標イメージの設定

- 目指すべきブランドイメージを明確にします。

- イメージギャップの分析

- 現状と目標のギャップを特定します。

- WHATへの反映

- ギャップを埋めるための要素をWHATに取り入れます。

森岡毅氏が手がけたUSJのブランド変革も、「世界最高のエンターテイメントのセレクトショップ」というWHATを通じて、従来の「映画のテーマパーク」から脱却し、新たなブランドイメージを確立しました。

ハシゴの法則とランチェスター戦略の活用

中小企業が効果的なマーケティング戦略を構築するためには、「ハシゴの法則」とランチェスター戦略を理解し、1点突破を狙うアプローチが有効です。

これらの概念と、WHATによる差別化との関連性について解説します。

ハシゴの法則とは

ハシゴの法則は、消費者の脳内には製品カテゴリーごとに「ハシゴ」があり、各段には順位に応じたブランドが位置づけられているという概念です。

消費者は通常、このハシゴの上位2〜3段しか想起しません。

この法則の重要なポイント:

- 新しいハシゴの創造

- 既存市場のハシゴで後発の場合、新しいカテゴリー(ハシゴ)を作り出すことが効果的です。

- トップポジションの重要性

- 新しいカテゴリーでは、最初に消費者の脳内に位置づけられたブランドが長期的に有利になります。

- 独自のポジショニング

- 「〇〇といえば当社」という明確な連想を作ることが重要です。

ランチェスター戦略と1点突破

ランチェスター戦略は、弱者が強者に勝つための戦略理論です。

特に中小企業にとって重要な第二法則(弱者の戦略)のポイントは以下の通りです。

- 局地戦の原則

- 市場全体ではなく、小さな「局地市場」に経営資源を集中します。

- 一点集中の原則

- 製品・サービスも多角化せず、一点に集中します。

- 差別化の原則

- 競合と正面から戦わず、差別化された独自の価値を提供します。

WHATによる差別化を用いた1点突破

WHATを明確に設定し、それを核とした差別化戦略は、ハシゴの法則とランチェスター戦略を効果的に活用するための鍵となります。

実践のステップ:

- 差別化されたWHATの設定

- 競合が所有していない価値領域を明確に定義します。

- 新しいカテゴリーの創造

- WHATを核とした新しい市場カテゴリーを作り出し、そこでの「1番」を目指します。

- 集中的なリソース投下

- 限られたリソースをその差別化領域に集中投下します。

差別化の罠に注意!

差別化を追求する際には「差別化の罠」に陥らないよう注意が必要です。差別化の罠とは、市場に求められていない要素で差別化してしまう状態を指します。効果的な差別化のためには、必ず顧客ニーズに基づいたWHATを設定することが重要です。

森岡毅氏も「違いを作るのではなく、違いを見せる」ことの重要性を強調しています。単なる違いではなく、顧客にとって意味のある価値の違いを明確に示すことが、成功するマーケティング戦略の核心です。

HOW要素:マーケティング戦略の実装

4Pアプローチによる実装

HOW要素では、WHATをターゲット(WHO)に届けるための具体的な方法を策定します。

伝統的なマーケティングミックス(4P)を用いて整理すると効果的です。

- Product(製品・サービス)

- WHATを具現化する製品・サービスの特徴を決定します。競合との差別化要素(POD)と競争上の必要条件(POP)を明確にします。

- Promotion(プロモーション)

- WHATをターゲットに効果的に伝えるための情報提供戦略を決定します。主要なメッセージや、最適なプロモーション手法(デジタル広告、SNS、PR、口コミなど)を選択します。

- Place(流通)

- WHATを効果的に届けるための最適な流通チャネルを決定します。オンライン(EC)、オフライン(店舗)、ダイレクトセールスなど、ターゲットが最もアクセスしやすいチャネルを特定します。

- Price(価格)

- 競争力のある価格設定を行い、適切な市場ポジショニングを決定します。高価格プレミアム戦略、競争的価格戦略、低価格戦略などから選択します。

中小企業におけるProduct強化の重要性

中小企業がWHATを効果的に伝えるためには、しばしばProductの強化が必要になってきます。これは以下の理由からです。

- リソースの制約

- 大企業と比較して広告予算やマーケティングリソースが限られているため、製品・サービス自体の価値を高めることがより重要になります。

- 「語るに値する製品・サービス」の創造

- 森岡毅氏も指摘するように、製品・サービス自体が「語るに値する」ものであれば、口コミやSNSなどの低コストのチャネルを通じて自然に広がる可能性が高まります。

- 差別化要素の具現化

- WHATで定義した本質的価値が、製品・サービスの特徴として明確に表れていることが、説得力のあるマーケティングの前提条件となります。

中小企業がProduct強化を実現するためのアプローチは以下の通りです。

- WHATの徹底的な内部浸透

- 全ての社員がWHATを理解し、製品・サービス開発の指針とすることが重要です。

- 顧客フィードバックの積極的活用

- 限られたリソースを最大限に活かすため、顧客の声を直接製品・サービス改善に反映するサイクルを確立します。

- 「小さく始めて素早く改善」の原則

- 森岡毅氏も推奨するように、完璧を目指すよりも、まず市場に投入して顧客の反応を見ながら継続的に改善していく方法が有効です。

- WHATに基づく機能のプライオリティ付け

- すべての機能を一度に実装するのではなく、WHATを最も効果的に実現する機能に優先的にリソースを配分します。

MyMarketerでは、中小企業がWHATを具現化するためのProduct強化を以下のステップでサポートしています。

WHATを具現化するためのProduct強化3ステップ

- WHATとProduct間のギャップ分析

- 現在の製品・サービスがWHATをどこまで実現できているかを評価します。

- 改善優先順位の設定

- WHATの実現に最も重要な要素から順に改善していきます。

- 顧客検証プロセスの設計

- 改善された製品・サービスの効果を継続的に検証するプロセスを確立します。

森岡毅氏が関わった案件でも、「まず製品を変える」というアプローチで成功した事例が多く見られます。WHATを体現した製品・サービスがあってこそ、効果的なマーケティング活動が可能になるのです。

中小企業におけるプレミアムプライシング戦略

中小企業のPrice戦略としては、プレミアムプライシング戦略が基本となります。

安売り競争は市場に1-2社しか生き残れず、市場環境に左右されやすいためです。

プレミアムプライシング戦略の重要性と実施方法について解説します。

安売りではなくプレミアムプライシングが基本となる理由

- リソースの制約

- 中小企業は規模の経済を活かした低価格戦略を持続的に実施することが困難です。

- 差別化の必要性

- 低価格競争では大手企業との競争に勝つことが難しく、価格以外の価値で差別化する必要があります。

- 利益率の確保

- 適切な利益率を確保することで、継続的な製品改善や顧客サービス向上のための資金を確保できます。

- 「安さ」の罠

- 森岡毅氏が指摘するように、一度安さで顧客を獲得すると、その後も「安さ」を求められ続け、価格以外の価値を訴求することが難しくなります。

実施ステップ(プレミアムプライシング戦略)

MyMarketerでは、中小企業向けのプレミアムプライシング戦略を以下のステップで支援しています。

中小企業向けの5プレミアムプライシング戦略の5ステップ

- 価値の明確化

- WHATに基づく独自の価値を明確にし、それが価格プレミアムを正当化できるかを評価します。

- 価格弾力性の分析

- ターゲット層の価格感度を分析し、最適な価格帯を特定します。

- 競合価格分析

- 競合製品・サービスの価格を分析し、価格差を正当化できる差別化ポイントを特定します。

- 価格コミュニケーション戦略

- 価格ではなく価値を中心としたコミュニケーション戦略を策定します。

- 段階的な価格調整

- 市場の反応を見ながら段階的に価格を最適化します。

森岡毅氏も「安さで勝負するのではなく、価値で勝負する」ことの重要性を強調しています。

中小企業こそ、明確なWHATに基づく価値を提供し、適切なプレミアム価格を設定することで、持続可能なビジネスモデルを構築することができるのです。

MyMarketerでのHOW戦略の実装ステップ

MyMarketerでは、HOW戦略を以下のように実装します。

HOW戦略の5ステップ

- Product戦略の策定

- WHATを具現化する製品・サービスの特徴を決定し、PODとPOPを設定します。

- Promotion戦略の策定

- WHATをターゲットに効果的に伝えるための情報提供戦略を決定します。

- Place戦略の策定

- WHATを効果的に届けるための最適な流通チャネルを決定します。

- Price戦略の策定

- 競争力のある価格設定を行い、適切な市場ポジショニングを決定します。

- 4Pの統合

- 全体の整合性を確認し、一貫した戦略として統合します。

株式会社刀のプロジェクトでも、この4Pアプローチを用いて多くの企業の戦略実装を支援してきました。

MyMarketerで実現する「勝てる市場」の割り出しとWHO WHAT HOW戦略

MyMarketerが提供する価値

マーケティング戦略の策定は複雑で時間のかかるプロセスですが、MyMarketerを活用することで、以下のようなメリットを得ることができます。

- 「勝てる市場」の客観的な割り出し

- 3C分析と競合調査を通じて、自社が有利に戦える市場セグメントを特定します。

- 体系的なWHO WHAT HOW戦略の構築

- 各ステップをガイド付きで進めることで、論理的に一貫した戦略を構築できます。

- 実践的なフレームワークとテンプレート

- 専門家が開発したフレームワークとテンプレートを活用できます。

- データに基づく意思決定

- 市場調査や定性調査のデータを統合し、客観的な判断をサポートします。

森岡毅氏が提唱する「マーケティングはデータと論理で組み立てるもの」という考え方と同様に、MyMarketerは感覚や経験だけに頼らない、データと論理に基づくマーケティング戦略の構築をサポートします。

MyMarketerの活用ステップ

MyMarketerを用いたマーケティング戦略策定の流れは以下の通りです。

MyMarketerのマーケティング戦略の11ステップ

- 目的設定

- 達成したい目的、タイムライン、数値目標を設定します。

- 自社データの整理

- 基本情報や現状の整理を行います。

- 市場環境の整理

- 市場規模、成長率、顧客層などの分析を行います。

- 定性調査の実施

- 顧客インサイトや購買動機の深掘りを行います。

- 3C分析(Competitor)

- 直接競合・間接競合の特定と分析を行います。

- 3C分析(Company)

- 自社の強みやリソースを整理します。

- ハイグラウンドの特定

- 競争優位性のある市場ポジションを見つけます。

- WHO設定

- ST(Strategic Target)とCT(Core Target)を明確にします。

- WHAT設定

- 本質的価値を定義します。

- HOW設定

- 4P(Product / Promotion / Place / Price)に基づく実装戦略を策定します。

- マーケティングコンセプトの設計

- 一貫したメッセージとして統合します。

各ステップで専門家監修のガイドラインとテンプレートを提供し、高品質なマーケティング戦略の策定をサポートします。

WHO WHAT HOW戦略実装で迷ったらMyMarketer

「誰にどんな価値をどう届けるか」というマーケティングの本質的な問いに答えるWHO WHAT HOWフレームワークですが、実際の実装には多くの専門知識と経験が必要です。

MyMarketerは、株式会社刀の森岡毅氏らが提唱するマーケティング手法を参考にしながら、誰でも高品質なマーケティング戦略を策定できるよう設計されています。

森岡毅氏が関わったUSJやP&Gなどの成功事例と同様の方法論を、ご自身のビジネスに適用したい方には、MyMarketerが最適なソリューションです。

WHO WHAT HOW戦略の構築に悩んでいる方は、ぜひMyMarketerを活用してみてください。

WHO WHAT HOWフレームワークについてのよくある質問

- WHO WHAT HOWフレームワークは小規模ビジネスにも適用できますか?

-

はい、規模に関わらず適用可能です。むしろリソースが限られている小規模ビジネスにとって、効率的なターゲティングと明確な価値提案が特に重要になります。限られた予算を最も効果的なWHOとHOWに集中させることで、大きな成果を得られる可能性があります。MyMarketerを活用すれば、小規模ビジネスでも専門家レベルの戦略策定が可能です。

- WHOとWHATはどちらが先に決めるべきですか?

-

理想的には、WHOを先に決定してからWHATを設計することが推奨されます。ターゲットを明確にすることで、そのニーズや欲求に合わせた価値提案が可能になります。ただし、既に強力なWHATがある場合は、それに最適なWHOを特定するアプローチも可能です。森岡毅氏も著書の中で、基本的にはWHO→WHAT→HOWの順序で検討することを推奨しています。

- HOW戦略の効果をどのように測定すればよいですか?

-

HOW戦略の効果測定には、以下のKPIが役立ちます。

- 認知指標:ブランド認知度、リーチ、エンゲージメント率

- 行動指標:ウェブサイト訪問数、コンバージョン率、問い合わせ数

- 成果指標:売上、市場シェア、顧客獲得コスト、顧客生涯価値

これらの指標を定期的に測定し、目標と比較することで戦略の効果を評価できます。MyMarketerでは、効果測定のためのKPI設定やデータ収集方法についてもガイドラインを提供しています。

- WHO WHAT HOWフレームワークの実施にはどのくらいの時間がかかりますか?

-

基本的な枠組みを構築するには通常2〜4週間が必要です。ただし、MyMarketerを活用することで、このプロセスを短縮し、1〜2週間程度で基本的な戦略を策定することが可能です。重要なのは、一度設定したら終わりではなく、市場環境の変化に応じて定期的に見直すことです。

- インサイトを見つけるための効果的な方法は何ですか?

-

インサイト発掘のための効果的な方法には以下があります。

- 深層インタビュー:構造化されていない対話形式で、消費者の本音や無意識の行動パターンを探ります。

- 観察法:実際の使用シーンや購買行動を観察し、言葉に表れない行動パターンを分析します。

- SNS分析:SNS上の自然な会話から、製品カテゴリーに関する本音や不満を抽出します。

- ペルソナ・ジャーニーマップ:顧客体験の各段階での感情や行動を可視化し、隠れたニーズを特定します。

MyMarketerでは、これらの手法を統合したインサイト発掘プロセスを提供しています。特に「言っていることと実際の行動のギャップ」に注目することで、強力なインサイトを見つけ出すことができます。

結論:WHO WHAT HOW戦略の成功のために

WHO WHAT HOWマーケティング戦略フレームワークは、ターゲット顧客を明確に特定し(WHO)、その顧客に提供する本質的な価値を定義し(WHAT)、その価値を効果的に届ける方法を構築する(HOW)ための体系的なアプローチです。

森岡毅氏が株式会社刀での活動や著書を通じて広めたこの考え方は、多くの企業に成功をもたらしてきました。

しかし、このフレームワークを効果的に実装するには、「勝てる市場」の特定からWHO WHAT HOW戦略の構築まで、体系的なプロセスと実践での経験が必要です。

MyMarketerは、このプロセス全体をサポートし、マーケティングの専門知識がなくても高品質な戦略を策定できるよう設計されています。

「正しいターゲットに、正しい価値を、正しい方法で届ける」というマーケティングの本質に立ち返り、持続的な成長と競争優位性を確立したい企業にとって、MyMarketerは最適なソリューションです。

マーケティング戦略の構築に悩んでいる方、WHO WHAT HOWフレームワークを自社に適用したい方は、ぜひMyMarketerを活用してみてください。

専門家監修のMyMarketerが、あなたのマーケティング戦略策定をサポートします。

結局のところ、マーケティング戦略の成功は「選択と集中」にかかっています。

森岡毅氏が説くように、「あれもこれも」ではなく「これだけ」に集中することで、限られたリソースでも大きな成果を上げることができるのです。MyMarketerは、その「これだけ」を見つけ出し、効果的に実行するための強力なパートナーとなります。

筆者プロフィール

山本 至人

株式会社WHAT 代表取締役。

法政大学法学部卒業。映像制作事業やD2Cアパレルブランドなど複数の新規事業立ち上げにCMOとして携わる。2023年に株式会社WHAT設立。外部CMOとして多くの企業のマーケティング支援を実施。東京大学松尾研AI経営修了。